<편집자 주> 본 연재 칼럼은 한동하 한의사가 성경에 나오는 다양한 흥미로운 이야기와 함께 약초와 질병과 그리고 치료와 관련된 내용을 바탕으로 종교와 신앙적 관점이 아니라 과학적, 의학적 관점에서 풀어쓴 글입니다.

예로부터 ‘자’는 물체의 길이를 재는 용도로 사용해 왔다. 그런데 초기의 자는 사람의 몸이었다. 특히 팔뚝의 길이를 이용해서 물체의 길이를 측정했다. 서양에서는 이 길이를 규빗(cubit)이라고 했고, 동양에서는 척(尺)이라고 했다.

창세기 6장에는 ‘노아의 방주 크기가 길이 300규빗, 너비 50규빗, 높이 30규빗이다’라고 기록되어 있다. 규빗은 고대에서 쓰이던 길이 단위로 ‘팔꿈치에서 중지 끝까지의 길이’를 말한다. 시대와 지역에 따라 차이가 있었는데, 일반적으로 약 45~53cm 정도로 추정된다.

이것을 기준으로 방주를 미터법으로 환산하면 길이는 약 134~157m, 너비 22~26m, 높이 13~16m에 달한다. 이는 오늘날 대형 화물선에 견줄 만한 크기다. 사실 방주에 생존하는 모든 생물을 실어야 했으니 큰 크기가 필요했겠지만, 당시로서는 제작이 가능했을까 싶다.

규빗은 평민과 왕족의 팔뚝에 따라서 길이가 달랐다. 일반 평민의 팔뚝을 기준으로 하면 약 45cm인데, 이것을 ‘common cubit’이라고 한다. 그런데 왕족의 팔뚝을 기준으로 하면 약 53cm 정도 되는데, 왕족의 팔뚝을 ‘royal cubit’이라고 부른다.

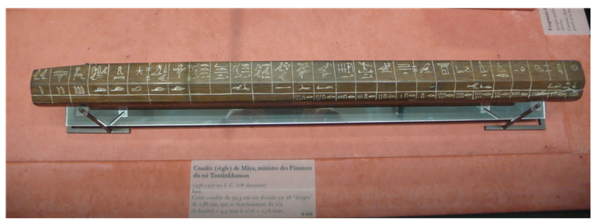

실제로 이집트 고고학 유물 중에는 검은 화강암이나 목재로 만든 ‘royal cubit rod’이 발견되었는데, 이는 건축, 토목, 종교적 의식에서 공식 표준 길이로 쓰였다. 우리말로 ‘왕척자 혹은 왕척규준봉’이라고 부른다.

에스겔 40:5에는 ‘그 사람의 손에 측량하는 장대를 잡았는데 그 길이가 팔꿈치에서 손가락에 이르고 한 손바닥 너비가 더한 자로 여섯 척이라’는 표현이 나오는데, ‘한 손바닥 너비가 더한 자’라는 표현의 길이가 바로 royal cubit에 해당한다고 볼 수 있다.

흥미롭게도 동양에서도 사람의 팔뚝 길이를 자의 기준으로 삼았다. 동양에서는 이 길이를 척(尺)이라고 불렀다. 서양의 규빗은 팔꿈치에서 중지끝까지인 반면에, 동양의 척은 팔꿈치에서 손목까지 길이로 삼았다. 약간의 차이는 있지만 모두 팔뚝의 길이를 이용한다는 공통점이 있다.

원래 척(尺) 자는 ‘발을 뻗은 모양’을 본뜬 글자로 사람이 한 발을 내밀어 거리를 재는 모습에서 유래되었다. 그래서 초기에는 ‘보(步)’ 절반 정도가 ‘척(尺)’으로 간주되었다. 그러다가 주나라와 한나라 때부터는 팔뚝의 길이를 척으로 삼기 시작했다. 아마도 건물 등의 높이는 보폭으로 재기 어려웠을 것이다.

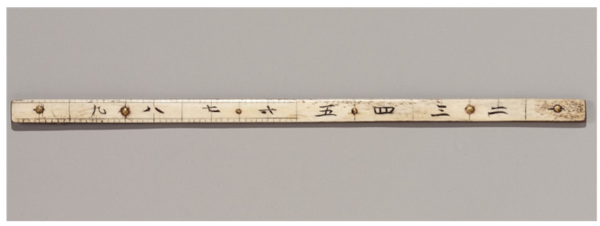

척은 시대마다 약간 길이가 달랐다. 한나라 때의 척은 약 23.1cm, 당나라 때 척은 약 29.6cm, 명~청대의 척은 약 31~33cm였다. 이것을 보면 점차 길어졌다는 것을 알 수 있는데, 이러한 변화는 단순히 측정 기준의 차이뿐 아니라, 시대가 흐르며 사람들의 평균 골격과 신장이 길어진 것과도 관련이 있을 것으로 보인다.

조선시대에도 초기에는 고려척(高麗尺), 세종 때 도량형을 체계화해서 영조척(營造尺)과 공척(工尺) 등이 사용되다가, 영조가 과학기구 제작과 실측 정확도를 중시하며 이때부터 국가 표준으로 영조척(英祖尺)을 제정했다. 당시 표준화된 영조척(英祖尺)은 31.2cm 정도였다. 건축에 사용한 것은 목공척(木工尺)이라고 했고, 옷감을 재는 데는 포백척(布帛尺)을 사용했다.

동양에서는 척을 사람의 키, 건축물, 옷감, 약재 등 일상생활에서 길이를 측정하는데 사용했다. 키가 작은 아이를 삼척동자(三尺童子), 아주 키가 큰 사람을 구척장신(九尺長身)이라고 했다. 이처럼 척은 일상에서도 빈번하게 사용된 길이의 개념이었다.

척은 의술과 관련되어 혈자리를 잡는데도 사용되었다. 뼈의 길이를 나눠서 촌(寸)을 정한다고 해서 골도분촌(骨度分寸)이라고 하는데, 팔꿈치부터 손목까지가 1척이고, 1척은 10촌으로 정했다. 무릎 오금부 중앙부터 바깥쪽 복사까지의 거리는 1.6척, 무릎부터 고관절의 대전자까지는 1.9척으로 봤다. 참고로 식지 손가락 중간 한마디는 1촌(寸)으로 정했다.

사실 우리가 흔하게 사용하는 30cm 자도 자로 척(尺)에서 유래했다. 30cm 자는 미터법이 제정된 18세기 말 프랑스에서 처음으로 만든 것이다. 북극에서 적도까지 거리의 1천만분의 1을 1m로 하고, 이때 1m의 10분의 3(0.3m)이 30cm 자의 원형으로 삼았다고 알고 있다. 그런데 따지고 보면 30cm는 규빗과 척의 길이에 해당한다. 결국 30cm 자는 인류가 가장 많이 쓰는 길이였던 것이다.

서양에서 규빗과 동양의 척이란 단어가 모두 팔뚝의 길이를 의미한다는 것은 무척 흥미롭다. 당시에 특별한 교류가 있어서가 아니라 자연스럽게 팔뚝을 이용해서 길이를 쟀을 것이다. 그것이 편했기 때문이다.

우리는 요즘도 가구나 방 길이를 재고 싶을 때, 특별한 도구가 없어도 상관이 없었다. 자신의 손가락을 벌려서 ‘뼘’으로 하고 양팔을 벌려서 ‘양팔길이’ 등으로 길이를 측정해서 비교한다. 앞으로는 팔뚝의 길이를 자로 삼아도 좋을 것이다. 역사적으로 인간의 팔뚝은 길이를 재는데, 아주 효율적인 자였기 때문이다.

* 참고한 성경 구절(개역개정 4판)

〇 네가 만들 방주는 이러하니 그 길이는 삼백 규빗, 너비는 오십 규빗, 높이는 삼십 규빗이라 거기에 창을 내되 위에서부터 한 규빗에 내고 그 문은 옆으로 내고 상 중 하 삼층으로 할지니라 (창세기 6:15~16)

〇 내가 본즉 집 바깥 사방으로 담이 있더라 그 사람의 손에 측량하는 장대를 잡았는데 그 길이가 팔꿈치에서 손가락에 이르고 한 손바닥 너비가 더한 자로 여섯 척이라 그 담을 측량하니 두께가 한 장대요 높이도 한 장대며 (에스겔 40:5)

※ 외부 필진의 칼럼은 본매체의 편집 방향과 다를 수 있습니다.

유튜브에서 헬로tv뉴스를 구독해주세요!

[제보] 카카오톡 '헬로tv뉴스' 검색 후 채널 추가